Il était une Foy : la réponse à notre énigme

naissancefoy.png

Une fois n’est pas coutume, l’énigme du jour (publiée début juillet sur notre site Internet) est très simple : elle porte sur Foy Droal, décédée à Créteil en 1989, dont on doit rechercher dans quelle mairie s’était marié, en 1917, « l’auteur de ses jours »… Pour la résoudre, il faut commencer par identifier la personne sur laquelle elle porte. C’est un prénom rare (une sainte martyrisée à Agen en 303), légèrement plus présent dans les régions du sud, associé à un patronyme breton, que la consultation du fichier des identités de l’INSEE (notamment via Geopatronyme.com) montre manifestement originaire du Finistère.

Fille de père et de mère non dénommés

Préciser l’identité généalogique, autrement dit l’état civil, de Foy Droal est aujourd’hui un jeu d’enfant, grâce à la possibilité d’accéder à un autre fichier de l’INSEE, celui des décès, proposé depuis quelques années tant par Geneanet que par Filae. En formulant sur l’un de ces deux sites une requête portant sur les nom, prénom, lieu et fourchette-temps DROAL/ Foy/ Créteil/ 1989-1989 (ou même uniquement les deux nom et prénom DROAL/Foy, sans autres précisions vu la rareté de l’identité), on obtient en un clic les éléments recherchés, avec sur ces deux sites une seule personne porteuse de cette identité, qui est bien sûr celle qui nous intéresse : il s’agit de Jeanne Marie Joséphine Foy DROAL, décédée le 30 avril 1989 à Créteil (Val-de-Marne) et née à Antony (Hauts-de-Seine) le 9 décembre 1906. Une date inattendue au vu de l’énigme, puisque celle-ci évoque un mariage de « l’auteur des jours » de Foy, en 1917. Mais les parents avaient pu se marier longtemps après la naissance de leur fille – ou le père se remarier… À moins que l’on ait ici une erreur, dont ces fichiers ne sont pas totalement exempts.

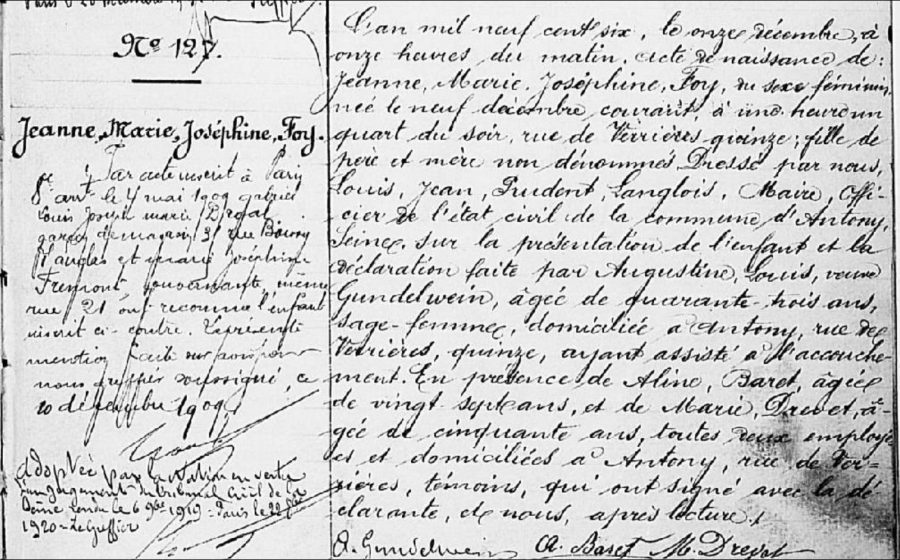

Cela dit, il est très facile de s’assurer ici de l’absence d’erreur, en consultant l’acte de naissance. En quelques minutes, on trouve sur le site des Archives départementales des Hauts-de-Seine, en date du 11 décembre 1906, l’acte de naissance d’une fille effectivement prénommée Jeanne Marie Joséphine Foy, née le 9 décembre (en vue 35/41). Mais la lecture de cet acte va très vite épaissir le mystère : la naissance de la petite fille a été déclarée par une sage-femme et elle est dite « fille de père et mère non dénommés ». Une situation que le généalogiste peut rencontrer et qu’il sait pouvant être due à des naissances illégitimes, avec notamment des cas d’enfants nés de relations adultérines de parents mariés.

Trois mentions marginales et deux témoins

Mais heureusement pour le généalogiste, qui semble ici protégé par ses saints patrons, l’acte en question est riche de mentions. Avec en effet pas moins de trois mentions marginales :

- une mention du mariage de Foy (à Saint-Maurice, dans l’ancienne Seine), en 1929 ;

- une mention de reconnaissance, effectuée à la mairie du VIIIe arrondissement de Paris, en date du 4 mai 1909, par Gabriel Louis Joseph Marie DROAL, garçon de magasin, 31 rue Boissy-d’Anglas, et Marie Joséphine FREMONT, gouvernante, même rue, au numéro 21 ;

- une mention, apprenant que la petite fille avait été adoptée par la Nation en 1920, ce qui laisse supposer que son père était mort à la guerre, alors que le texte de l’énigme tend à le faire supposer marié – ou remarié – en 1917.

1.png

De simple, la question devient complexe et le mystère s’installe.

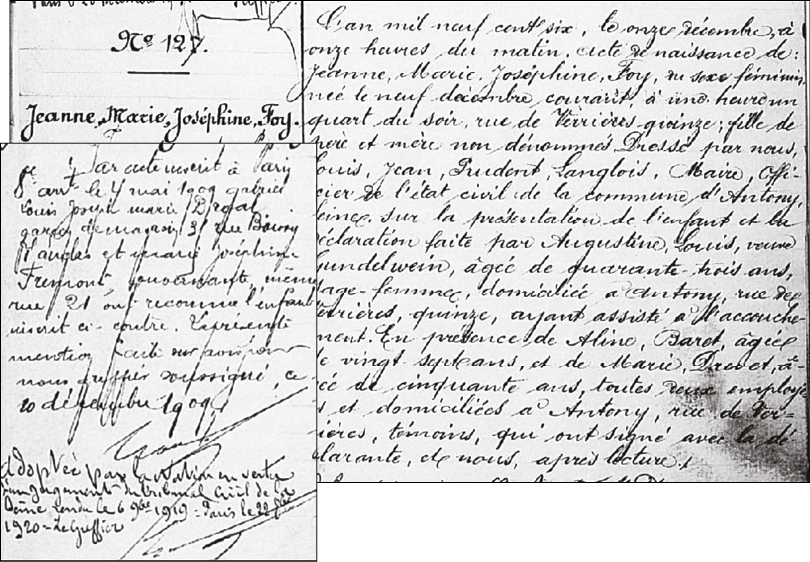

On poursuit cependant la recherche, en allant bien sûr consulter l’acte de reconnaissance sur le site des Archives de Paris. Trouvé sans grande peine (image 15/21), il ne donne guère plus de précisions, sinon les âges des deux intervenants : 26 ans pour le père et 28 pour la mère. Les seules autres informations concernent les témoins, apparemment deux voisins, chacun d’eux habitant l’une des deux adresses indiquées : Théodore et Ernest BOTREL, respectivement âgés de 40 et 36 ans, le premier dit « homme de lettres » et le second « libraire ».

reconnaissancefoy.png

Théodore Botrel, comme le célèbre barde breton ? Un rapide détour via Google/Wikipédia nous le dit né en septembre 1868 – donc bien âgé de 40 ans en mai 1909. Aurait-il eu un frère aîné, prénommé Ernest ? Il est facile de le vérifier, notamment via Geneastar et Geneanet. Le premier de ces sites, satellite du second, donne une partie de la généalogie du célébrissime auteur de La Paimpolaise, qu’il dit fils de Jean-Baptiste BOTREL et de Marie Alexandrine FECHTER ; une requête sur le moteur de recherche de Geneanet, limitée à des BOTREL dont la mère était née FECHTER, livre en effet à la fois notre Jean-Baptiste Théodore Marie et un Jules Ernest, né en 1872, que les arbres l’étudiant disent libraire à Paris (avant de l’être à Dinan) et qui était donc bien âgé de 36 ans en 1909.

L’acte de mariage des parents

Mais si ces détails sont intéressants, ils n’aident nullement à faire avancer l’enquête, que l’on peut alors continuer en recherchant un éventuel mariage des deux parents effectuant la reconnaissance. On peut le rechercher soit dans les tables décennales parisiennes, et d’abord dans celles du VIIIe arrondissement, soit via les mentions reportées sur les actes de naissance des deux époux.

Si le père est bien mort à la guerre, son acte de naissance peut être facile à trouver via le site Mémoire des Hommes, qui livre en effet la fiche du soldat DROAL, le disant né à Riec-sur-Belon, dans le Finistère, le 27 novembre 1882 et « mort pour la France » pour avoir été « porté disparu » à Douaumont, le 8 juin 1916.

On aurait pu également passer par Filae : si les résultats concernant des Marie Joséphine FREMONT se révèlent assez nombreux, on ne trouve en revanche qu’un Gabriel Louis Joseph Marie DROAL – le nôtre – avec à la fois des références tirées d’archives militaires et son acte de naissance indexé (à Riec-sur-Belon, à la date connue), acte le disant marié le 8 mai 1909 à Paris, sans indication de l’arrondissement, avec pour le chercheur, l’idée déjà évoquée de le chercher dans le VIIIe, où il va en effet le trouver facilement.

Cinq jours après avoir reconnu la petite Foy, le couple DROAL/FREMONT s’était en effet marié dans la même mairie, l’acte (image 30/31) apprenant que la mariée était née à Marly-la-Ville (Val-d’Oise) le 1er août 1880 et donnant bien sûr les professions (déjà connues) et filiations, avec in fine les deux témoins déjà rencontrés dans l’acte de reconnaissance, en les personnes du célèbre Théodore Botrel et de son frère libraire.

1917, date du remariage du père ?

Tout semble ici très classique, mais quid du mariage en 1917 de « l’auteur des jours » de Foy Droal ? L’acte de naissance de Gabriel DROAL ne fait pas mention d’un second mariage en 1917 – mention pouvant certes avoir été omise, suite à un classique grain de sable dans les rouages administratifs –et surtout, Gabriel DROAL étant décédé en 1916, on voit mal comment il aurait pu se marier, en 1917. À moins qu’il ne s’agisse d’un mariage post-mortem, acte rarissime, autorisé par la loi et qui a parfois été utilisé pour des soldats morts à la guerre et laissant une fiancé enceinte, à l’égard de laquelle ils avaient clairement et expressément manifesté l’intention de se marier. Mais pour cela, encore faut-il que Gabriel DROAL ait été veuf – or l’acte de naissance de Marie Joséphine FREMONT la dit décédée en 1961 à Villejuif (94) – ou divorcé, mais ni son acte de naissance ni celui de sa femme et ni leur acte de mariage ne comportent la moindre mention de divorce. D’ailleurs, toute recherche d’un remariage de Gabriel DROAL, en 1917, reste vaine, que ce soit au travers des tables décennales des mariages des vingt arrondissements de Paris ou via le site Geneaservice (réunissant les fichiers historiques de l’étude Coutot, avec en principe toutes les publications de mariages parisiens de cette époque).

C’est décidément à n’y rien comprendre. L’affaire se révèle plutôt complexe, comme l’acte de naissance découvert au départ pouvait le faire craindre : l’enfant, d’abord en effet déclarée née de « père et mère inconnus », avait été ensuite officiellement reconnue par un couple devenu ses père et mère légaux, mais pas forcément réels et biologiques. En un mot, le fait que le texte de l’énigme utilise la formule « auteur de ses jours » pour désigner le père n’était peut-être pas gratuit et anodin et pourrait laisser imaginer que Gabriel DROAL n’était pas le vrai père de notre Foy…

La mère et les frères Botrel dans la presse ancienne

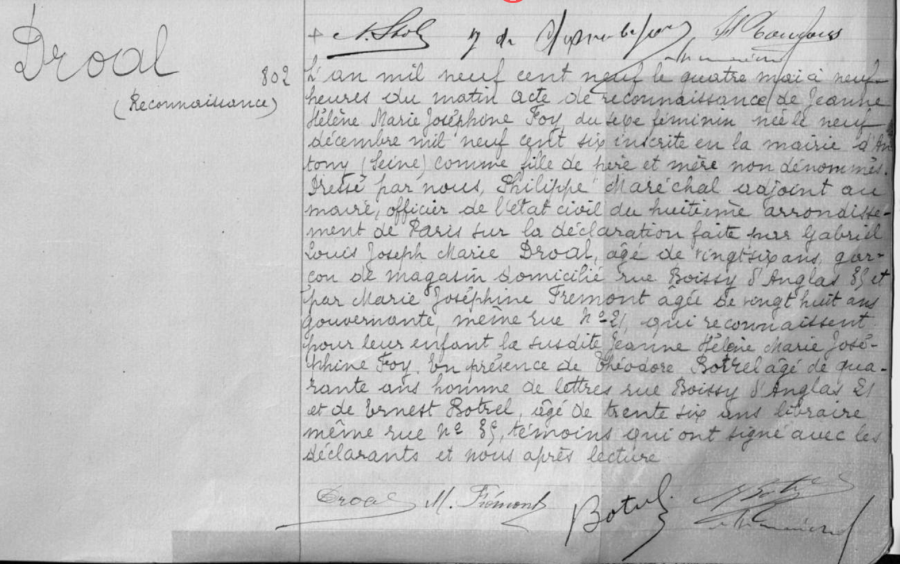

Gabriel et Marie-Joséphine auraient-ils été tous deux des parents de complaisance ? Ou Gabriel seul, avec Marie Joséphine, mère d’un enfant né d’une relation avec un homme non libre, un homme sans doute marié ? Un homme marié… et connu ? On ne peut pas, alors, oublier la présence des frères Botrel et celle d’abord du célèbre Théodore, qui a manifestement trempé dans cette histoire. Les arbres en ligne sur Geneanet et les recherches dans l’état civil nous apprennent que Théodore Botrel s’est marié en 1891 avec Hélène (dite « Lena ») Lutgen et qu’il n’a pas eu d’enfants. Veuf en 1916, il s’est remarié à Colmar en 1919 avec une Alsacienne, pour donner naissance à deux enfants. Marié, Théodore Botrel n’aurait par conséquent pas pu reconnaître, en 1906, la fille qu’il aurait pu avoir avec Marie Fremont.

botreletsafemme.jpg

Si – recherches faites – on constate qu’aucun des deux frères Botrel ne s’est marié ou remarié en 1917, la piste, qui reste pourtant la seule exploitable, va conduire à explorer la vie du barde et à multiplier les requêtes, à la fois dans la Bibliothèque de Geneanet et sur Google.

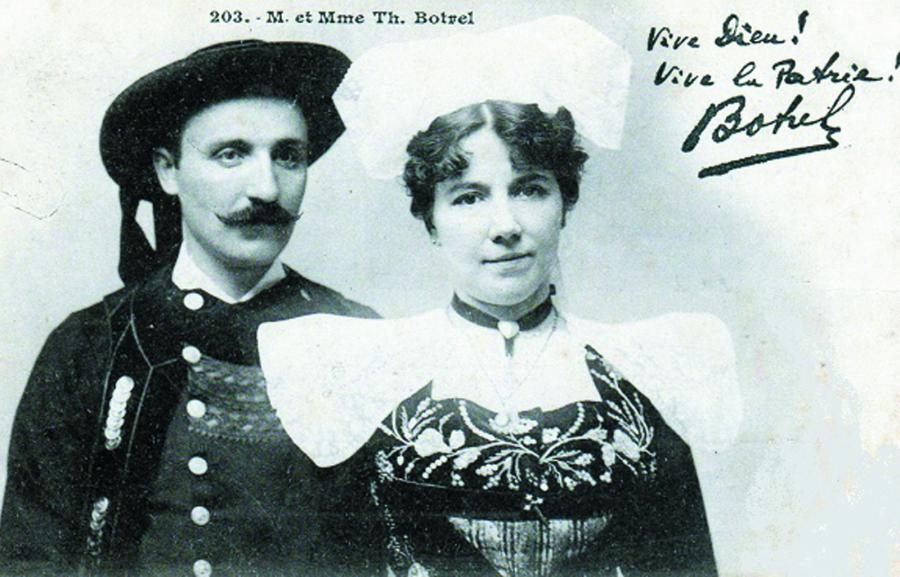

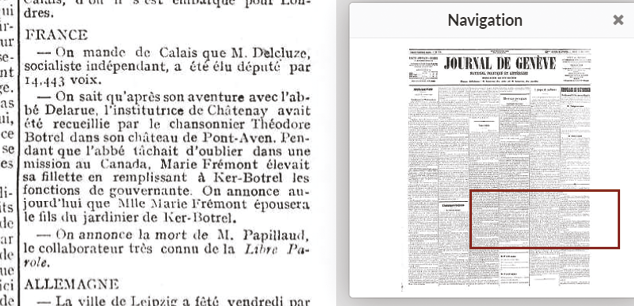

Le premier canal, via la requête FREMONT/ Marie/ gouvernante, donne plusieurs résultats issus de la presse ancienne, apprenant que « Marie Frémont, élevait sa fillette en remplissant à Ker-Botrel les fonctions de gouvernantes ».

En entrant FREMONT/ Marie et Botrel en mot-clé, on obtient d’autres références, l’une évoquant « la fille de Marie Frémont dont, avec Mme Botrel, il assume… », les autres, datées de 1909, annonçant que « Marie Frémont vient d’épouser le fils du jardinier de Ker Botrel » et conduisant notamment à l’entrefilet suivant, tiré du Journal de Genève du 11 mai 1909 : « on sait qu’après son aventure avec l’abbé Delarue, l’institutrice de Châtenay avait été recueillie par le chansonnier Théodore Botrel dans son château de Pont-Aven. Pendant que l’abbé tâchait d’oublier dans une mission au Canada, Marie Frémont élevait sa fillette en remplissant à Ker-Botrel les fonctions de gouvernante. On annonce aujourd’hui que Mlle Marie Frémont épousera le fils du jardiner de Ker-Botrel ».

biblio2.png

genevefremont.png

Parallèlement, une recherche sur Google conduit à la même affaire, avec en première ligne un renvoi à un article du site de France Inter, en date du 29 avril 2021 et titré « Une disparition rocambolesque ». Cette chronique de Jean Lebrun précise que « L’enfant à peine né et Marie Frémont ont été recueillis par Théodore Botrel le chanteur catholique de “J’aime Paimpol et sa falaise/ Son église et son grand Pardon/ J’aime surtout la Paimpolaise/ Qui m’attend au pays breton” ».

La clé de l’énigme

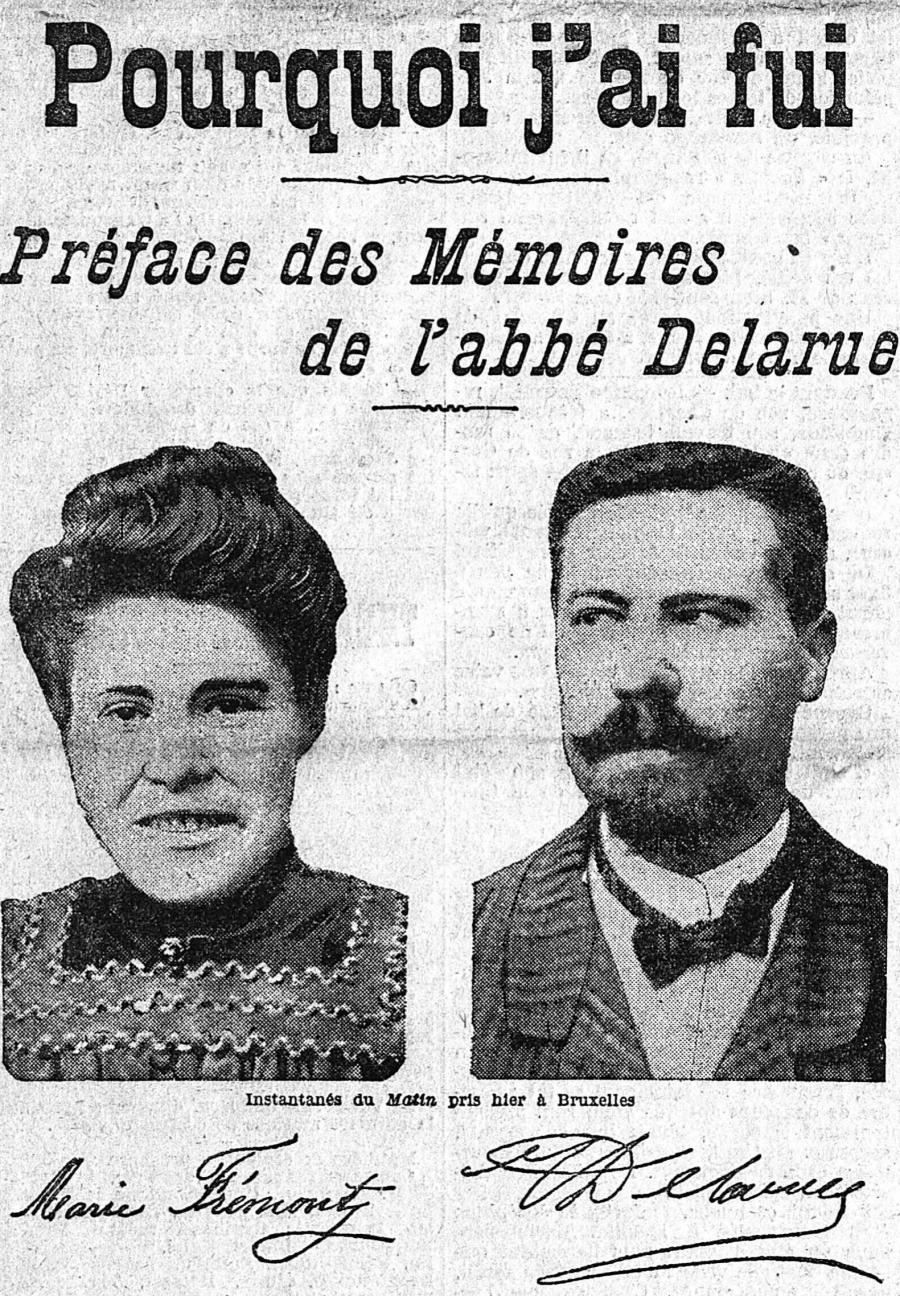

Et le mystère de s’éclaircir avec, derrière ce tube du début du XXe siècle, que l’on a appelé la « Marseillaise des Bretons », la découverte d’un fait divers qui avait, au lendemain de la séparation de l’église et de l’État, défrayé la presse nationale et étrangère. Il s’agit de la disparition du curé du village beauceron de Châtenay, nommé Joseph Delarue, qui fit en effet la une de tous les journaux et débrida les imaginations, en laissant finalement conclure à un assassinat, avec messe célébrée à la mémoire du disparu. Sauf que l’affaire semblant alors classée, la vérité éclata, révélant que l’abbé, après avoir mis en scène un simulacre d’assassinat, s’était très discrètement enfui à Bruxelles, où il avait été rejoint par l’institutrice de l’école privée du village, qui était une ancienne religieuse, avec laquelle il avait noué une relation et qui s’était retrouvée enceinte. Réfugiés à Bruxelles, les amants fuyards s’étaient vus contraints par la loi belge à décliner leurs identités à la police. Ils avaient alors « lâché le morceau », tout en acceptant rapidement le pont d’or qui leur avait été immédiatement proposé par la rédaction du quotidien Le Matin, un des journaux au tirage les plus forts – environ un million d’exemplaires – journal qui, après avoir largement contribué à la notoriété de l’affaire et à la propagation du scandale, offrit aux fugitifs de publier leurs mémoires, afin de leur permettre d’expliquer leur comportement.

lematin27septdelaruefremontprisabruxelles.jpg

Ce fait divers avait plusieurs mois durant occupé les médias, pour être au bout de quelques années totalement oublié et récemment redécouvert et étudié par l’historien beauceron Alain Denizet dans un livre passionnant. On y découvrira donc toute cette histoire, approchée sous des éclairages extrêmement intéressants, avec pour épilogue la rapide séparation du couple, resté très fidèle à la religion et désireux de faire pénitence, sans abandonner son projet de mariage. D’où l’accouchement de Marie, donnant naissance à la fillette chez une sage-femme d’Antony et recueillie par le couple Botrel, alors sans enfant, et qui, ému par leur sort, éleva l’enfant et maria la mère au fils de leur jardinier. La suite nous est connue…

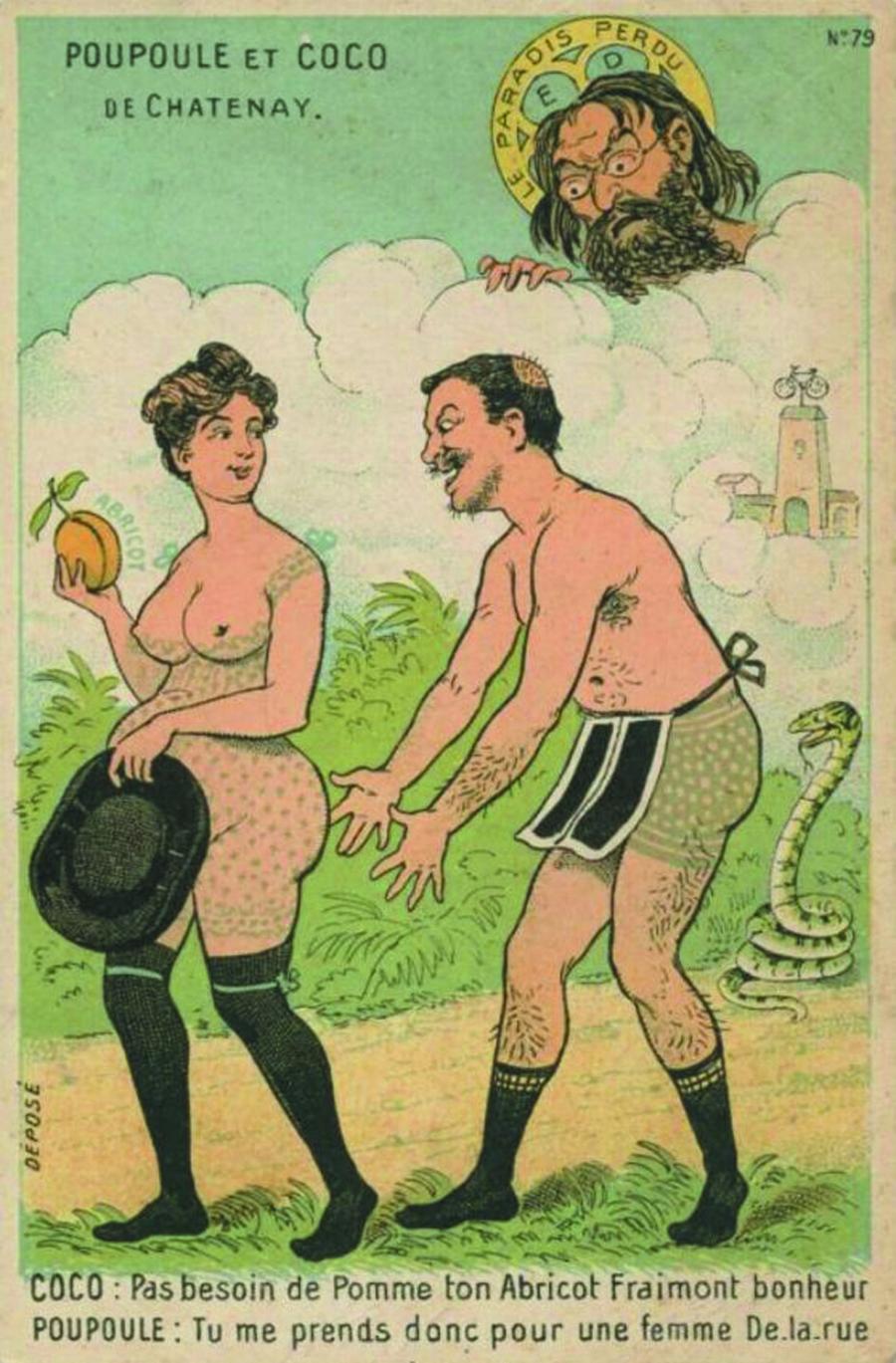

9caricpoupoulesanstitre.jpg

En parlant de « l’auteur des jours » de la petite Foy, l’énoncé de l’énigme était par conséquent très subtil : il se référait à l’abbé Joseph Delarue, qui devait quant à lui s’être marié en 1917 dans une quelconque mairie de France ou de Navarre. Dès lors, la dernière phase de recherche devient assez classique. La consultation des recensements de Châtenay, sur le site des Archives départementales d’Eure-et-Loir, indique ses année et lieu de naissance : ainsi, sur celui de 1906, disant (en vue 5/8) le desservant né en 1871 à Ymonville. On accède ensuite, soit sur le même site, soit via Filae, à son acte de naissance, assorti d’une mention marginale de décès, le disant décédé à Paris (XIVe) en 1963 et marié avec Marthe Casilde Caroline PHILIPPE le 3 avril … 1917 à la mairie du XVIIe arrondissement de Paris, qui était donc la réponse demandée.

Bravo aux fins chercheurs

Bravo à tous ceux qui ont brillamment réussi à relever ce défi : Jean Allien, Jennifer Ammerich, Veronique Auvinet, Michèle Berre, Marie-Hélène Blonde, Richard Bocci, Françoise Bonnet, Candice Bourada, Renaud Bourdin-Grimaud, Nathalie Buhours, Valérie Carrié-Labaume, Marylou Casadoro, Bernard Caysac, Annie Corrales, Cyril Coteseque, Nathalie de Andrade, Annie Diebold, Corinne Decabane, Dominique Delaroque, Annie Dubois, Alain Felten, Jean-Pierre Lavandier, Alain Le Goff, Maryse Le Goff, Angélique Le Quéré, Isabelle Lemasson, Hélène Lhoumeau, Annie Metivier, Pierre Millard, Fabrice Montembault, Philippe Morel, Delphine Muller, Philippe Orechia, Jennifer Pastre, Catherine Pellen, Patricia Poirier, Sylvie Portier, Monique Pugin, Sophie Pugin, Roland Rateau, Jean François Redon, Annie Robert, Marie France Roques, Chris Sanuk, Monique Simon, Niels Stevnsborg, Thierry Straub, Jean Michel Talbart, Agnès Tytgat, Cédric Vallade, Romain Vassal, Mathieu Wagner.

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.